她说,既然选择学习光电专业,选择教学、科研之路,一辈子不后悔;她称自己的生活没有情趣,笑侃自己是“苦行僧”。她很“纯粹”,因热心于科研,喜欢待在实验室,便选择了兼职实验员。她以散步和听音乐作为爱好,也是为了缓解科研的压力,更好地完成科研项目。“看文献”这三个字更是占据了她的生活。

岁月悄然流逝,如今她始终保持着一颗淡泊宁静、知足常乐之心,每天仍在实验室中追求着自己的理想。她就是咸阳师范学院教授、理学博士张宣妮。

择一事终一生,不为繁华易匠心

“我开始学的材料物理专业,光电方向和材料物理相关性较强,所以想着学起来也不费力。当时我在中科院科研所考研,光电方向也是比较热门的。”回忆起当初自己的求学经历,张宣妮教授眼睛里充满感慨,为我们细细讲述曾经的青葱岁月与求学经历。

因为从小成绩优异加之对理工科的喜爱,1993年在大学填报志愿时,她满含兴趣地选择了西北大学物理系,在那里她第一次系统完善地接触到了儿时心心念念的物理学,从此这种热情只增未减,充盈着她挚爱的科研事业。

大学时期,张宣妮教授对光电方向就产生了兴趣。因此,在硕士、博士阶段攻读的专业都是光电方向,具体的研究方向为光电检测和空间探测。古语云:厚积而薄发。求学期间,她孜孜以求,不仅积累了丰厚的知识,还积累了大量的实践经验。1997年毕业后,她进入高校从事高等教育事业,先后主讲过《光电子技术》、《光电检测》、《光纤通信》、《传感器原理与应用》等课程。张宣妮教授告诉我们,“热爱教育事业,关注教育事业,兢兢业业,忠于职守,才能做到为人师表,率先垂范。”

工作中,她积累了丰富的教育经验。为了更好地教学,她更坚定了她潜心研究继续深造的决心。但是如何在评职称的同时做好考研的复习?如何在繁忙的工作中做科研?这些看起来棘手的问题,她了化于心,她合理安排工作时间与学习时间,在繁忙冗杂的教学工作中仍然挤出时间坚持阅读有关光电方向的文献,坚持钻研科学实验。功夫不负有心之人,她先是评职称成功,随后也顺利考取了中国科学院西安光学精密机械研究所的硕士研究生。

是选择在研究所拿着高薪酬搞科研还是回到高校苦心钻研教学和科研呢?当这道选择题摆在眼前时,张宣妮教授选择了后者,选择了同学生与繁杂的科研打一辈子的交道。“不后悔,一辈子都不后悔,入了门就一辈子也放不下了。”

剑砺三秋刃愈青,回身万里驭鹏翎。张宣妮教授硕士毕业之后便带着满腔热血来到了咸阳师范学院,带着理想与干劲撸起袖子准备大干一场,“我记得来咱们学校的时候,当时的基础设施和条件自然是没有办法和现在相比。”那时候,学校的新实验楼还没有建好,实验器材也相对紧张,学院学科建设较困难、科研条件较艰苦,实验仪器精度也不是很高,为了完成一个科研项目,她只能反复实验,数据更是反复测量。

忆起当初,张宣妮教授淡然一笑、语言轻柔但是掷地有声。科研的压力没有削减张宣妮教授求知的渴望,她在繁忙的科研与教学中仍然苦心钻研,攻读博士。那时,学校对考博更是大力支持的,提倡青年教师深造考博。“当时,我算是不年轻的,但是有这样的一个机会,还是想要把握住,一方面将知识不断深化,不断提升自己科研能力,另一方面就是抓住青春的尾巴,再继续提高下自己。”功夫不负有心人,张宣妮教授2009年考取了西安交通大学的博士研究生。

不断进取,不断在奋进的道路上攀岩,尽管前方道路坎坷,但是她义无反顾往前走。这是张宣妮教授的脾气,这是她的个性,也更是她的追求。

惟精惟一惟勤,攀登科研高峰

“在高校,教学与科研就像鸟的翅膀,只有两个翅膀平衡,才能飞得起来。成为一名学者型的高校教师,这是职业的需要,更是新时代的要求”

,张宣妮教授如是说。

每一个科研项目申报成功都不是看上去那么轻而易举,即使是一个校级项目的背后,也是无数个日夜废寝忘食的艰辛付出,《基于多尺度分解多源遥感图像的融合技术》、《地空链路激光脉冲波束大气湍流传输目标散射场量的高阶统计相关特征研究》获批国家自然科学基金项目,张宣妮教授为其洒下的心血和汗水可想而知。

张宣妮教授同万千科研者一样,也遭遇过瓶颈,陷入于迷茫。瓶颈出现在她上博士的第三年,博士的研究方向不是给指定的,而是要自己摸索,导师只会给你个大的框架。她讲到,导师做

“深空遥感探测”,导师会用一个干涉成像光谱仪去研究探测月球,然后就在这个框架下,每个人做不同的分支,给你个任务,然后你去做这个分支,比如说我这个分支是研究大气层里的风场是什么样的,然后测量一下这个风对应的速度是多少,当时那个大气场对应的压强是多少,这需要设计干涉成像光谱仪结构并计算性能参数,还要不断优化并定标。这些在当时,我也是不清楚如何开始的。当你在研究这个分支方向的时候,真的很费头脑。就像你从很亮的地方走进一个黑屋子里,你完全不适应,你不知道往哪走,然后你只有摸索,这个摸索过程就是瓶颈,哪怕用手慢慢摸摸,今天碰一下壁,明天碰一下壁,到最后在屋子里面适应了,你能看到一丝亮光,找到一个方向,她说,“搞科研,除了刻苦努力,还要百折不挠。”

每个获得真知的人都需独自攀登“险峰”,没有一条康庄大道直达顶峰,途中有平坡宜人,也有深山大泽。

在科研之余,张宣妮教授也积极投身于教材编写工作中。“编写过程中要广泛收集国内外关于传感器包括原理、应用等信息,所有的资料都要整理齐全,经过反复的推敲和讨论,战线拉得比较长。但好的是最终出版了,心血没有白费。”说到编写《传感器原理及应用实训》一书,张宣妮教授的嘴角扬起弧度,眼神深邃注视前方。编写教材现已作为21世纪应用型人才培养“十三五”规划教材。

捷报频传,但张宣妮教授在科研探索的路上并没有稍作停歇,而是马不停蹄地阔步向前。今年,她除了要做好手上现有的几个科研项目,还准备和团队一起完成国家级创新项目人脸识别门禁系统,此技术可以对化妆、整容后的人通过微表情进行正确识别。

岁月悄然流逝,如今她始终保持着一颗淡泊宁静、知足常乐之心,每天仍在实验室中追求着自己的理想和事业,追求着当初的那份热爱。

诲人不倦潜心教育,焚膏继晷心系桃李

对张宣妮教授来说,科研和教学两者同样重要。教学推动科研,科研提升教学。“在备课、讲课的过程中,自己的科研能力和科研精神促进了教学的创新,同时,自己的科研能力也体现在了教学过程中。”

凭借着不懈的努力,张宣妮教授在教学工作上也出类拔萃。2009年、2010年连续两年年度综合考核优秀。卓越的教学能力并不依赖于天赋,而是源于努力。在课堂教学中,在围绕大纲的基础上,力求启发学生质疑、解疑,探索求知的能力。例如在《光纤通信》教学中,从生活实际出发,分别向同学们举例Wifi,ZegBee和蓝牙技术在生活中的应用,适时引导学生设想其中的异同和优缺点,让学生查阅资料完成探索,使学生的学习模式由“学会”转向“会学”,学习能力得到切实提高。

在教学过程中,张宣妮教授探索总结教学经验,优化自己的知识结构,并不断提高自己的教学能力和水平,力争形成启思益智,求实创新的教育模式。结合大学生的心理特点,摸索教学技巧,改善教学方式,使艰涩难懂的物理学知识更加形象生动,更易被学生接受。

大者从教学大纲到课件设计,小者从每一个重点、难点的分析讲解到讲课时具体应用的经典语言,甚至自己讲到哪一部分、说出哪些话,同学们会产生什么样的反应等等,都会在她的脑海里像放电影一样预演过,反复寻找问题、解决问题。“要力求自己讲课没有一句废话,简单、生动、明了;学生听课没有一个盲点,即听、即会、深刻。”

张宣妮教授信心十足地说。

为了创新教学内容,张宣妮教授根据当前社会专业能力需求,修订了《光电检测》、《光纤通信》、《传感器原理与应用》等课程大纲,根据专业的发展动态和社会需求,编写了教材《传感器原理及应用实训》和《传感器技术应用》,用以培养学生的实践能力,有针对性地引导学生发展相关能力,使其学有所需,学有所长,学有所用。

对于大学生搞科研,张宣妮教授有自己的看法,“大学生应该尝试搞科研,这样学生才能将所学更好地应用到实践,而且科研工作可以教会学生一些重要的研究思路和方法,有利于学生未来的发展”。对那些既有吃苦耐劳的品质,又对科研感兴趣的学生,张宣妮教授毫不吝惜地向他们传授着自己搞科研的经验,帮助和引导着他们在科研道路上找到适合自己的方向。

在毕业设计指导过程中,张宣妮教授多次修订实验讲义,编写了《传感器与检测技术实验讲义》和《光电检测实验指导书》,指导学生完成课程设计,努力夯实学生的专业知识,拓宽学生的知识面。到今年为止,她已经指导了13届毕业生的毕业设计。

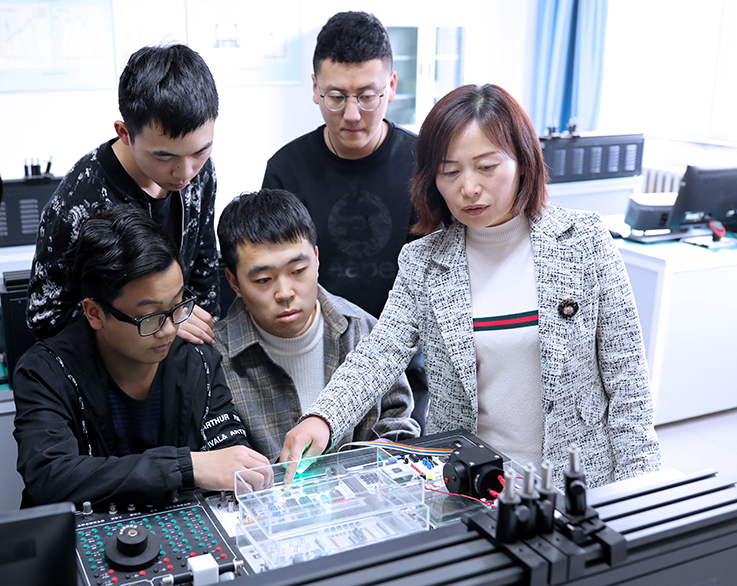

张宣妮教授积极指导学生完成大学生创新项目3项,其中2项国家级,1项省级,并设计作品饮水机水位感知自动报警断电系统和自动绕开障碍物的智能玩具汽车。在这些项目的准备过程中,张宣妮教授给了学生们许多指导与帮助。除了向他们提供建议,指明他们项目的研究方向和实施步骤,她还亲自带着学生进行实验,获取关键的资料和信息,并在项目的设计和撰写过程中严格把关。当谈到张宣妮教授对自己的指导时,张伟说:“张老师在科研方面非常严谨认真,她的这种精益求精的态度和追求卓越的精神也深刻影响着我,让我不断严格要求自己,反省自己哪里做得不够好,能不能做得更好,而张宣妮教授的科研经验给了我很大帮助。”

“张老师讲课生动活泼,贴近实际而又不脱离科研,在学术上,具有非常丰富的专业知识和卓越超群的科研水平,对待科研的态度极其严谨,一天大多数时间是在文献中度过,在其中汲取营养。”刘章讲述着对老师的印象,“老师更像一位慈母,不但指导我们做实验,还教我们为人处世、待人接物,在生活上,张老师是师是友亦是母。当我们遇到困难时,他总能积极引导我们克服困难,当我们失败时,张老师更是像亲人一样,鼓励我们彼此关心,相亲相爱一家人,这让我们在实验室也能感觉家的温暖。”

于她,生活就是科研,科研就是生活。“没办法,干一行就要做好一行。”

张宣妮教授微微一笑,不容半点空闲,转身又要投入到繁忙的工作中。

张宣妮,1973年生,陕西乾县人,咸阳师范学院教授、理学博士。1993年考入西北大学物理系,1997年本科毕业,同年7月到陕西理工学院工作,2002年11月评上讲师,2003年考取中国科学院西安光学精密机械研究所的硕士研究生,2006年毕业后来我校工作。2009年考取西安交通大学的博士研究生,2014年毕业。2012年评上副教授,2018年评为教授,并在2017年被评为咸阳师范学院咸阳首届中青年拔尖人才。

先后主持参与完成国家自然科学基金项目《基于多尺度分解多源遥感图像的融合技术》、《地空链路激光脉冲波束大气湍流传输目标散射场量的高阶统计相关特征研究》、校级重点项目《双模光学传感器目标跟踪及图像融合技术》、横向项目、国家级、省级大学生创新项目等7项,在《物理学报》、《Modern

Physics Letters》、《Journal of

Modern Optics》等期刊公开发表论文20多篇,发表SCI论文6篇,发表外刊论文6篇,其中被SCI检索6篇,EI检索5篇,同时还为《Opticsletters》、《武汉大学学报》等多家期刊审稿。